Biografie

| 1940 | Geboren in Marburg/Drau |

| 1959 – 1962 | Kunstgewerbeschule Graz (Prof. Otto Brunner) |

| 1962 – 1967 | Akademie für angewandte Kunst, Wien |

| (Prof. Carl Unger/Prof. Franz Herberth) | |

| 1970 – 2000 | Kunsterzieher am BG Pestalozzi in Graz |

| 1973 – 1974 | Teilnahme an der Malerklausur in Graz-Mariatrost |

| 1974 | Mitglied des Forum Stadtpark |

| 1979 | Mitglied der Gruppe 77 |

Lebte zuletzt in St. Marein bei Graz.

Preise & Ankäufe

| 1966 | Ganggalerie Graz |

| 1967 | Volksbank Bruck/Mur |

| 1970 | Forum Stadtpark, Graz |

| 1973 | Galerie in der Passage, Wien |

| 1975 | Galerie Ogris-Raffeiner, Klagenfurt |

| Forum Stadtpark, Graz | |

| 1977 | Galerie beim Minoritensaal, Graz |

| 1979 | Galerie „Z“ Katalog |

| 1990 | Galerie der Gruppe 77, Graz |

| 1998 | „Erdhäuser und, Weberhaus", Weiz |

| 1999 | „Erde und die Bilder“, Bildungshaus Mariatrost, Graz |

| 2020 | „Auge und Raum“, Katalog, Kunstraum der Gruppe 77, PLÜ23, Graz |

Verschiedene Ausstellungsbeteiligungen der Gruppe 77.

Ankäufe durch die Artothek des Bundes (1974, 1977, 1979).

Ankäufe vom Land Steiermark und die Stadt Graz, Werke in Privatbesitz.

Abschied

Kiffmann Dietmar war nie ein Mann der Worte. Sein Ausdruck waren die bildende Kunst, sparsame Dialoge und Schweigen.

Texte

Die Texte stammen aus Katalogen und Rezensionen.

von Josef Fink, aus dem Kulturteil der Kleinen Zeitung, 1974

Dietmar Kiffmann ist ein introvertierter Mensch, der seine Umgebung wortlos befragt. Man wird nicht leicht klug aus ihm. Seine Art, in die Gegend, in die Bilder oder die Gesichter von Tieren und Leuten zu schauen hat etwas patriachalisch und endgültig Bewertendes an sich. Viel zu jung für solche Grenzziehungen, sag ich mir immer wieder, wenn der Rotschädl Kiffmann seine Augen zurückzieht, viel zu jung suggiere ich mir, wenn der Kerl seinen Kopf schüttelt und gemächlich fragt: „Mogst du des, ich mog des nit …“ In seinen jüngsten Schöpfungen hat sich der Homo Sapiens … dem Schöpfer sei Ehre und Lobpreis … aus der Gegend verflüchtigt. Aber so ein paar Gerätschaften seiner Unkultur hat er natürlich zurücklassen müssen, der Herr Mensch. Und der Herr Kiffmann, entschuldigen schon, muss diese Relikte aufs Korn nehmen. Pardon, der Kiffmann nimmt nicht aufs Korn. Er registriert bloss. „Alles, was möglich ist, kommt auch vor!“ wissen die Moralisten, Kiffmann weiß das auch. Nur greift er deshalb weder an, noch erteilt er die Lossprechung. Ihn verführen die Geschehnisse auf den großen Friedhöfen und den Mond bestenfalls dazu, eine möglichst korrekte Inventur zu machen. Manchmal hat dann auch der Mensch Platz, sprich: Raum. Weil er halt irgendwo/wann/wie vorhanden ist. Allerdings würde Kiffmann nie den Raum, der aufgrund leicht ersichtlicher Extremitäten vorhanden ist, porträtieren. Soviel Bedeutung misst er ihm nicht bei. Er registriert nur penibel die Spuren, die der Mensch zieht, vor allem seine Grenzziehungen. Und er registriert die psychosomatischen Reflexe, der davon Betroffenen. Und dann ist Ebbe. Denn Kiffmann ist kein Bewerter, sondern ein Analytiker.

Zur Zeit nimmt an der Künstlerklausur in Mariatrost teil.

von Horst Gerhard Haberl, aus dem Katalog zur Ausstellung Dietmar Kiffmann, RADIERUNGEN, Graz – Wien 1979/80

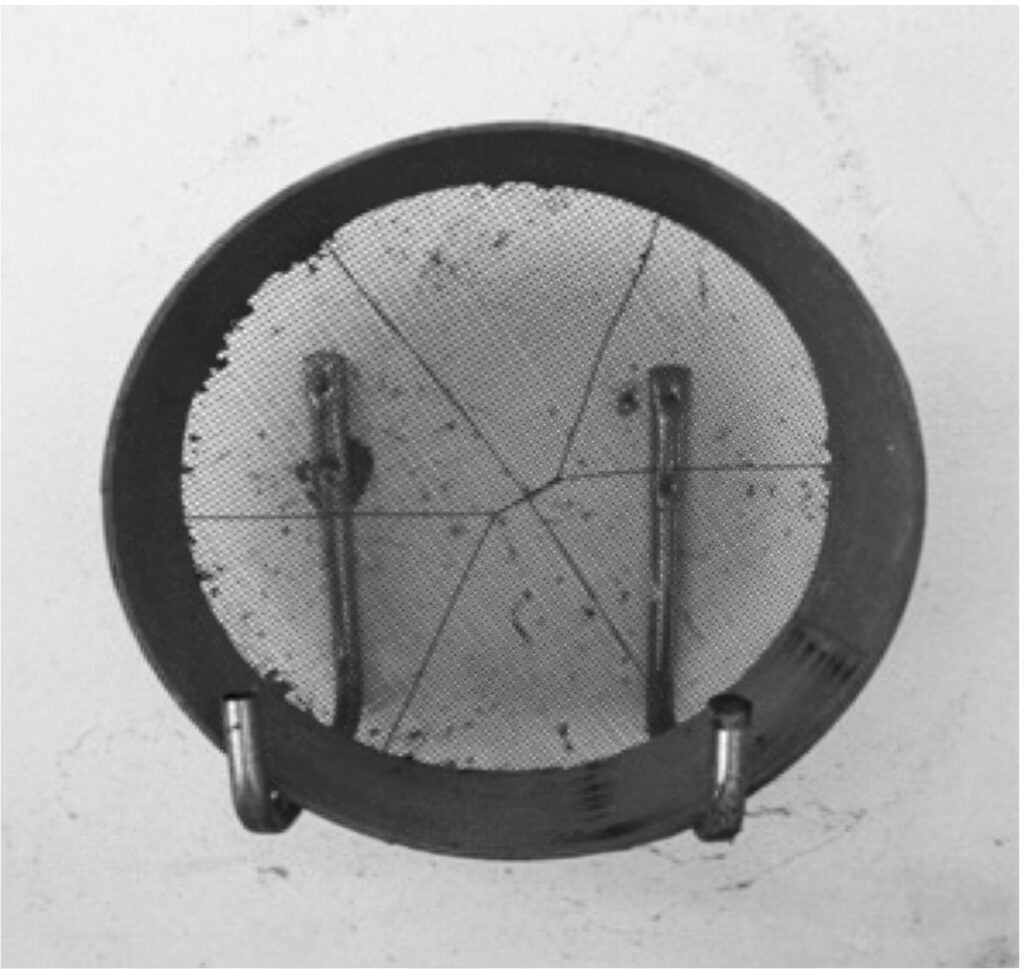

Der Wortschatz Dietmar Kiffmanns schöpft von Anfang an aus „natürlichen“ Gegebenheiten, nur, dass sich seine ursprünglich vegetativen Formen, Landschaften und Architekturen jetzt zu „künstlichen Aufzeichnungen“ verdichten. Diese Aufzeichnungen sind aber keine Momentaufnahmen oder artifizielle Reproduktionen, sondern von dem Bemühen getragen, die „Satzgefüge“ auf ihre visuelle Begehbarkeit zu prüfen. Trennungen und Teilungen als „Satzzeichen“ gliedern die Bilder in überschaubare Ordnungen. Legen dar, bieten begreifbar, tastbar strukturierte Flächen und Linien. Es sind keine sprudelnden oder funkelnden „Wortkaskaden“: eher sprachlos scheinende Silben wie Mahnungen oder blinde Fenster, stumpf, erdschwer, abweisend und doch irgendwie vertraut. Die Verschlossenheit landwirtschaftlicher Heu-Architektur („Schwedenreiter“) … er nennt sie Mauer … hat die Gemütlichkeit eines Wohnzimmerschrankes.

Moder und Verwesung tragen das Lebendige in den Ritzen und Vertiefungen, ähnlich den Staubkörnern, die den Kern von Schneekristallen bilden oder Sandkörnern, die unter bestimmten Bedingungen zu Perlen reifen. Kiffmanns Vorliebe für raue Oberflächen prägt sich vor allem in den Radierungen und Aquatinten aus, die er auf einer Tiefdruckpresse in seinem alten Atelier selbst druckt. Gerade in dieser Technik verwirklicht sich sein Streben nach Wiederentdeckung räumlicher Naturen in der Fläche.

Kiffmanns Arbeiten müssen mit der Hartnäckigkeit einer gereizten Haut erlebt werden, die sich an rauhe Wolle zu gewöhnen sucht. Obwohl die traditionelle Anmutung seiner Gemälde, Zeichnungen, Druckgrafiken, Collagen, Guachen so etwas wie „leichte Zugänglichkeit“ offerieren, haben diese einfachen Bilder einen doppelten Boden. Um beim Vokabular zu bleiben, wird die große und kleine Welt wider den Strich gebürstet. Aus der Entfernung bleibt alles fast glatt. Nur in der Nähe erkennt man die Rötung der Haut. Kiffmanns Menschen sind nicht zu sehen, aber eingetragen. Die Haut atmet.

„So bewegen sich auch im Humus eine Summe denkender Lebewesen“. Stanislaw Lem

von Erwin Fiala, aus dem Katalog 7705 Zagreb – Graz der Gruppe 77, 2005

Schon seit vielen Jahren geht es in den „Erdarbeiten“ Dietmar Kiffmanns um Wesentliches, es geht um das Wesentliche, des auf dem ersten Blick so Selbstverständlichen und Banalen, wie „Erde“. Ob er mit den bloßen Händen in der Erde gräbt oder mit einer Haue, einer Spitzhacke, ob er sie zu Quadern als Urform modelliert und „brennt“, ob er sie in Metallwannen gießt oder die flächige Oberfläche furcht … oder ob er sie als malerisches Material benutzt und Erde nur durch künstliche Farbpigmente in Brauntönen „darstellt“, sondern dieses faszinierende Material sowohl Mittel der Darstellung, wie auch das Dargestellte ist – immer geht es um das Bemühen eines „Erkennens“ dieses so selbstverständlichen und doch so mysteriösen Materials. Aber dieses Erkennen vollzieht sich nicht durch abstrakte intellektuelle Reflexionen, sondern durch die unmittelbare Erfahrung – durch ein Spüren, Fühlen, Tasten, Riechen, Schmecken – eben als ein “Begreifen“ und Verstehen, im das zu Begreifende im ursprünglichen Sinne auch mit den Händen abgetastet, gespürt und „be-griffen“ wird. Selbst auf Leinwand aufgetragen ist diese Erde noch ertast- und riechbar, ist ihre Materialität das, worum es geht. Das Material „Erde“ und seine Erscheinungsformen geben die Antwort nur demjenigen preis, der sich mit all seinen Sinnen öffnet, der in ihr gräbt, ihr Gewicht spürt, ihre vielfältigen Formen und Beschaffenheiten sinnlich erfährt.

Damit stellt er nicht nur die Frage nach dem „Wesen“ des Erdmaterials, sondern er lässt auch die Wahrnehmungsdefizite gegenüber diesem Material bewusst werden, indem er sie in Installationen oder Materialbilder für den Betrachter zu einem synäthetischen Phänomen werden lässt. In den „Erdbildern“ sind die Wahrnehmungs- und Schönheitsebene unmittelbar ineinander übergehend, so wie die Mittel der Darstellung in Form des Erdmaterials bereits auch das Dargestellte sind.

Auch wenn die gemalten Erdformen abstraktive Qualitäten besitzen … man ist ja beinahe an die informelle Kunst erinnert … so bringen sie doch die elementaren Formen der Erscheinungsweisen der Erde zum Ausdruck – unterstützt durch die kräftigen chthonischen Farbtöne, deren Kraft ebenfalls dem verwendeten Material entspringt. Diese Reduktion auf die elementaren Formen des Materials setzt sich auch in den auf die fundamentalen kubischen Grundformen minimierten Häusern fort – Häuser, die mit verschiedenen Erdmaterialien gefüllt, eine überraschende Bedeutung erhalten. Sie erfüllen hier eine Aufbewahrungs- und Schutzfunktion für Erde und verweisen damit auf die Frage nach unserem Sein insgesamt: Wir leben auf der Erde, wir sind aus Erde und wir werden wieder aus Erde – was also ist diese Erde?

von Walter Titz, aus dem Katalog „Auge und Raum“, 2020

Menschen sind kein zentrales Thema in Dietmar Kiffmanns Kunst. Zumindest nicht in ihrer unmittelbaren Form als Gestalt oder Porträt. Leidglich in frühen Lithografien tauchen Körper und Gesichter auf. Etwa in einem Blatt von 1968, auf dem ein „Gnom mit Blume“ zu sehen ist. Oder in einer Arbeit aus dem nämlichen Jahr, auf der ein menschliches Gesicht mit dem Kopf einer Ente verschmilzt. Ebenfalls aus dem genannten Jahr eine Lithografie mit dem Kopf eines Mannes vor einer stilisierten Landschaft, die dementsprechend „Gesicht vor Landschaft“ betitelt ist. Die Farbgebung und der expressive Duktus lassen an Edvard Munch denken.

Als Gestalter seiner Umwelt, als vielfältig schöpferisches Wesen spielt der Mensch aber doch eine ganz wichtige Rolle in Dietmar Kiffmanns Werk. Was der Künstler auf malerische und grafische Art und Weise untersucht, sind von Menschen geschaffene respektive von diesem wesentlich geprägte Dinge. Gegenstände, Architektur, Landschaften. Kiffmann findet die Motive seiner Arbeiten in unmittelbarer Lebensnähe, ihn interessiert die handfeste Materialität einer Mauer, die Form von landwirtschaftlichen Geräten, die vielen Ansichten, die ein einziges Betts ermöglicht. Der erwähnte „Gnom mit Blume“ ist auch so betrachtet eine Ausnahmeerscheinung (im doppelten Wortsinn).

Was Kiffmann nicht interessiert, ist Realismus. Seine Bilder der wirklichen Wirklichkeit versuchen nicht, diese möglichst genau wiederzugeben. Vielmehr sind es Um- beziehungsweise Einkreisungen des scheinbar Banalen, ist es die Suche nach Strukturen und Zusammenhängen. Ambitionen, die fast zwangsläufig zu kreativen Prozessen serieller Natur führen.

Ein markantes Beispiel für diese Methode des Arbeitens ist die Serie „Bettlandschaften“. Genauer: die Serien „Bettlandschaften“. Denn Kiffmann behandelt das Thema sowohl in Kohlezeichnungen als auch in Radierungen. Und Parallelen dieser Ansichten von Leintüchern, Decken und Pölstern zu Lithografien, die von „wirklichen“ Landschaften ausgehen, sind nicht zu übersehen. Vor allem dort, wo der Bildausschnitt, filmisch gesprochen, keine Totale sondern eine Nahaufnahme ist, bleibt offen, ob man sich in einem Außen- oder Innenraum befindet.

Wobei ein weiteres Feld geöffnet ist, in dem sich Dietmar Kiffmann künstlerisch bewegt: in dem der Beziehung von zweiter und dritter Dimension, von Fläche und Raum. Wie bei den Landschaftsbildern handeln jene Werkgruppen, die „Fenster“,

„Wand“ und „Mauer“ im Titel tragen, von der Erkundung der Tiefe in der Fläche. „Kiffmanns Vorliebe für rauhe Oberflächen prägt sich vor allem in den Radierungen und Aquatinten aus, die er auf einer Tiefdruckpresse in seinem Atelier selbst druckt. Gerade in dieser Technik verwirklicht er sein Streben nach Wiederentdeckung räumlicher Naturen in der Fläche.“ Ein Zitat aus einem Text von Horst Gerhard Haberl, verfasst für den Katalog zur Ausstellung „Radierungen“, 1979 und 1980 in Graz und Wien zu sehen. Tatsächlich ist Kiffmann ein Künstler, der das Raue (das 1979 noch ein h in sich trug) dem Glatten eindeutig vorzieht. Eine gewisse Räumlichkeit, ein haptisches Moment ist dem Rauen wesensimmanent. Die Verwendung von Erden in der Mischtechnik-Serie „Mit Erde“ kommt dieser Vorliebe für Harmonien jenseits fader Gefälligkeit entgegen.

Bei aller Liebe zum Rauen ist Kiffmanns Umgang mit den Dingen seiner Kunst ein ganz behutsamer. Rauheit bedeutet Strenge und Sparsamkeit. Rauheit bedeutet Konzentration und Reduktion. Nie aber ist Rauheit Rohheit. Die Einfachheit der Darstellung wird niemals als plump empfunden. Was besticht, ist die Klarheit der bildnerischen Reflexionen. In Tusche-Kohle-Blättern von 2019 findet der Künstler eine nahezu kaligrafische Form, für diese Widerspiegelung von Realitäten, die in den markanten Zeichen auf Papier zu erahnen sind. Und deshalb konsequenterweise „Ohne Titel“ bleiben.

Es ist natürlich immer problematisch, Rückschlüsse von der Person eines Künstlers, einer Künstlerin auf seine, ihre Werke zu ziehen (und umgekehrt). Aber, vermute ich, auch wer Dietmar Kiffmann nicht persönlich kennt, wird vor dessen Arbeiten eher das Bild eines stillen, in seinem Kern vielleicht melancholischen Menschen imaginieren. Eines Suchers nach dem Wesentlichen (was immer das sein mag). Jedenfalls eines Künstlers, der keine großen Gesten braucht, dem das Haschen nach Effekten fremd ist. Dietmar Kiffmanns Kunst ist nicht zuletzt ein überzeugender Beweis dafür, dass weniger mehr sein kann. Nein: mehr ist.

Lust auf Kunst machen: Dietmar Kiffmann, der „Zeichenlehrer“, Martin Behr

Er vermied es, im Klassenzimmer vorne beim Katheder zu sitzen (oder zu stehen) und zu dozieren. Viel eher ging er langsam durch die Bankreihen, setzte sich auf einen Schülertisch oder löste die klassische Schulmöbel-Anordnung überhaupt auf: Sitzkreise wurden gebildet und diese von Hierarchien befreite Arena diente der Diskussion, dem Nachdenken über Themen, die im Unterrichtsfach „Bildnerische Erziehung“ erörtert werden sollten. Als „Zeichenlehrer“ im Bundesrealgymnasium Pestalozzi pflegte Dietmar Kiffmann seinen eigenen Stil. Anders als manche seine Berufskollegen suchte er das kollegial-freundschaftliche Verhältnis zu den Schülern – die männliche Form ist mit Absicht gewählt, war doch die Schule bis 1981 eine „reine Bubenschule“. Ein „Herr Professor“, der eher auf Projektarbeit als auf Frontalunterricht Wert legte? Ein Ausnahmefall in damaligen Zeiten. „Ein Alternativer“, wie man sich an Elternsprechtagen bisweilen auf dem Gang zuraunte. Kiffmann mied nicht selten den weißen Mantel, der Ehrfurcht einflößen soll, trug im Schulhaus Jeans, Pullover und fuhr mit dem Fahrrad oder selten mit einem in die Jahre gekommenen roten VW-Bus in die Schule. Wollte man wissen, wo man Anti-AKW-Aufkleber oder -Badges bekommen konnte, war man bei ihm richtig.

Dietmar Kiffmann stellte im Unterricht nicht seine eigenen künstlerischen Leistungen in den Vordergrund, sprach kaum über das, woran er gerade arbeitete, sondern

versuchte stattdessen mit einem gesellschaftspolitisch relevanten Ansatz das Interesse der Schüler zu wecken. Was bei manchen Schülern ausnehmend gut gelang, bei anderen grandios scheiterte. Autoritäre Gesten oder laute Worte waren seine Sache nicht, jene, die den Unterricht ob Interessens- und Ideenlosigkeit eigenmächtig zur Freistunde deklarierten, erhielten für dieses Fach eher unübliche Jahresnoten: befriedigend oder gar genügend. Jene, die ihm folgen wollten, motivierte Kiffmann dazu, gängige Klischees von Kunst und dem Künstlersein zu hinterfragen. Das Abzeichnen von Obst und Gemüse oder ausgestopften Tieren aus dem Kabinett des Naturgeschichtelehrers – das war Dietmar Kiffmanns Sache nicht. Die von seiner Person, seinem Charakter ausstrahlende Haltung, den Mächtigen zu misstrauen, gegen den Strom zu schwimmen und sich nicht von Politik, Medien und Kommerz einlullen zu lassen, führte vielmehr zu schülerischem Aktivismus.

„Fröhliche Schenknachten“: Unter diesem Motto gingen Schüler des Pestalozzigymnasiums etwa gemeinsam mit Schülerinnen der Ursulinen auf die Straße und demonstrierten mit selbst angefertigten Plakaten („Weihnacht ist schön. Teuer. „10 dag Gefühle“, ), Flugblättern und Paket-Miniaturen gegen die zunehmende Kommerzialisierung des Weihnachtsfestes. „Nehmen wir uns doch einmal selbst an der Hand und versuchen wir Versäumtes nachzuholen. Benötigen wir gerade in der heutigen Zeit der menschlichen Entfremdung, der zunehmenden inneren Sprachlosigkeit nicht andere Dinge als teure Fernsehspiele oder Walk-Man?“ stand etwa auf den Flugblättern zu lesen. Die Berichterstattung in Wort und Bild in Grazer Tageszeitungen belohnte diese Initiative, die auch Brücken zwischen Geschlechtern und unterschiedlichen Schulen baute. Verdeutlichte den Sinn von Teamarbeit und erhöhte das Selbstvertrauen aller Beteiligten in der Planung und Umsetzung von öffentlichkeitswirksamen Aktionen.

Kiffmann motivierte seine Schüler dazu, Künstler (wie etwa Alois Krenn in Wettmannstätten) in ihrem Atelier zu besuchen und sich quasi vor Ort über das Dasein kreativer Mitmenschen zu informieren. Er animierte zur Gestaltung von Plakatentwürfen für das Avantgardefestival „steirischer herbst“ und weckte so die Neugier für das kulturelle Geschehen in der Stadt. Er drückte jenen, die sich von ihm inspirieren ließen, ohne viel Worte Verbundenheit aus und stand auch nach Austritt aus der Schule mit Rat und Tat zur Seite. Er förderte auch musische und sprachliche Talente, ließ – abseits des Schulunterrichts – in einer Kleingruppe aus selbst geschriebenen Gedichten vorlesen oder verwandelte das Klassenzimmer in eine Bühne für einen angehenden Liedermacher. Er borgte Kunstkataloge aus seinem Privatbesitz her und informierte über Ausstellungen, führte ein in das OEuvre von Herbert Boeckl oder Andy Warhol, vermittelte eine Siebdruck-Werkstätte und ermunterte, das Medium der Fotografie

als Ausdrucksmittel zu verwenden. Dietmar Kiffmann machte als „Zeichenlehrer“ Lust auf ein Leben mit Kunst.